こだわり

燻煙熱処理

煙熱処理とは?

燻煙熱処理とは木材を燃やすことによる煙と、その熱によって蒸発した水蒸気で木材を燻す方法

■燻煙熱処理の利点(それぞれの環境により若干の差異はあります)

①煙の中の炭素が木材の中に吸着し、優れた調湿性と防虫効果があります

②杉材の難点である反りや曲がりを軽減させ、施工後の変形が出にくい

③表面性が良く塗装ムラが出来難い為、塗装作業がしやすい

④エネルギー源は全てバイオマスです(化石燃料は使用しません)

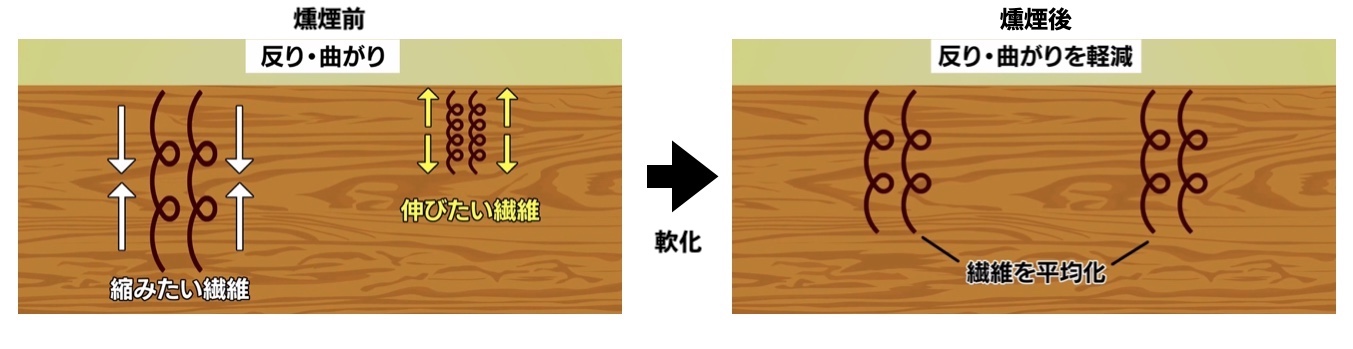

原理としてはまず木材(杉)の軟化点が約70℃であり燻煙炉内を約100℃にすることにより木材(杉)を軟化させ

特有のアテ(木のもつ香り)をほぐしてあげることにある

なぜ煙が必要かというと煙には熱伝導率を高める作用があり材心までしっかりと温度を上げることが可能になるためだ

上の図のようにしっかり木材(杉)を軟化させることにより反り曲がり収縮の原因を軽減させ施工後も反ったり曲がったりの少ない製品に仕上がる

品質管理

当社では安定した高品質の杉材を皆様へお届けするために、乾燥にもこだわっています。

天日乾燥は日本でも古来から行われていた木材の乾燥方法で、当社では小割りにした木材を天日でじっくり乾燥させます。

それにより、杉特有のアクが抜け、杉本来の香りとぬくもりのある素材として提供できます。

完全天日乾しの場合は製品完成まで1年近くの歳月が必要ですが、その分環境や人に優しくなります。

化学物質過敏症のご家族がいるご家庭からは「内装を全部天日干しの日田杉にしたら症状が改善された」という嬉しい声も届きました。

弊社では、杉材の品質をより良いものにする為に、乾燥を徹底させました。

自信を持って皆様へ商品をお届けするには、乾燥品質を高めることが最も重要だと考えています。

基本は天日乾しですが、集成材や30mm厚以上の製品に関しては「燻煙熱処理」→「天日乾燥」→「バイオマス乾燥機」となります。

※大切なのはエコロジーであること、そして手間暇を惜しまないこと

化石燃料は一切使用せず、全てバイオマスエネルギーで賄っています。

※加工の行程で発生する鉋(かんなくず)が燃料

また、工場からゴミを出さないゼロエミッション事業所として日々の業務を行っています。

バイオマス

他社との違い

一般的なKD材は高温乾燥を行い約1週間程度で40%~50%を15%~20%まで乾燥させる。しかし一気に乾燥させ様々なひずみが生じる

急激な乾燥による内部のひびわれ、施工後の変形や油分まで失われる為パサパサした手ざわりになり

さきわれもおきやすくなってしまう

しかし当社の乾燥は長い時間をかけ乾燥を行う為ひびわれもなく油分もしっかり残っており手ざわりもよく、施工後の変形も極端に少なくなり

とても良い状態の製品を出荷しております

接着加工技術

森林資源の豊富な日田市、古くて新しい技術『燻煙熱処理』を行った杉材と、試行錯誤の末辿り着いた接着技術により、誕生したのが『虹彩杉』です。

今までの木材と異素材の組み合わせは、収縮が少なく密度の高い広葉樹や外材が一般的でしたが、燻煙熱処理を行うことにより、杉特有の反り・曲がり・収縮を軽減させることができ、日本古来からある杉と、アクリル板という異素材をを融合する事に成功しました。

この事により、杉の持つ柔らかさや温かみ、癒しを体感しながら、優しい光も感じられる素材になっております。

加工性もよく、様々な部材への利用も出来ます。家具・建具等の大型製品から、アクセサリー等の小物まで色々な製品への転用が出来るのも特徴の一つです。ぜひ、皆様のアイデアでこの優しさを形にしてください。

杉板と環境について

予てより地球温暖化等の環境問題は、関心事でした。

10年前に燻煙木材に着目して、当時の焼却炉を改造。

自社杉廃材を燃料エネルギー源とした燻煙炉を開発し実践することで、燻煙材の長所を実感しました。

しかし、その過程で4度の火災を経験し、よくもめげずにここまで来たものだと…。

しかしながら、燻煙熱処理後でも天日乾燥では、厚い板に関して、理想的な含水率にするには限界がありました。

となれば、人工乾燥をするしかないが、化石燃料は断固使用したくありませんでした。

弊社加工機の鉋屑は、畜産向けに更に細かく粉砕していたため、この乾燥した鉋屑を活用できないかと考えてみました。

小さな実験炉をつくり、約一年間かけて改善してきた結果、少しずつ成果が見えてきました。

そこで、大型のバイオマス乾燥機にチャレンジ。

平成24年2月に完成。

事もあろうに、試運転の日に、私と機械メーカーの社長の目の前で、前日からの24時間運転中に、低温発火による火災の発生。

総動員で消火するも叶わず、消防署に出動願い、20分後に鎮火。

材の三分の一を燃やし、その回りが大きく破損しました。

非常に自信を無くしかけた時、なぜか、心の奥から込み上げてくる感情がありました。

『ここを突破しなければ、カネサダ横尾木工所の未来は無い!』

そして、メーカーと大改造に着手し試行錯誤の末、9カ月後ようやく安全にコントロールできるようになりました。

その結果、含水率が10%を切り、家具や内装材の利用に最適な状態まで到達する事ができました。

そして、大分県農林水産研究指導センター林業研究部のご指導の下、コールドプレスによる分大パネル&まさ坊の製品化と販売へとたどり着くことができました。

皆様の手でデザインしてください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

そして、末永くご指導ご鞭撻の程、重ねてお願い申し上げます。

合法木材って?

合法木材とは「それぞれの国の森林関係」の法令において合法的に伐採されたことなどが証明された木材・木材製品」のことを言います。

いま合法木材が注目されているのは、「違法伐採問題」が大きな問題になっているからです。

合法木材を使うことが、地球温暖化防止につながります。 いま、地球規模で森林が急速に失われており、地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出量の約2割は、世界規模で急速に森林が減少したためと言われています。

森林減少の原因の1つに、違法で無秩序な伐採があります。

それをくい止めるには、違法に伐採された木材を使わず、合法木材を使っていくことが大切です。

地球温暖化を防ぐために合法木材をご利用ください。

地球温暖化対策が待ったなしのところまで来ている今、みなさんに注目していただきたいのが合法木材です。

合法木材とは生産地で正規の許可を受けて伐採された木材を、木材業界が責任を持って証明している木材・木材製品です。

海外の一部地域では、法令に違反して木材が伐採され不法に輸出されています。

この違法伐採問題は、地球温暖化にも次のように大きな関わりがあります。

1.毎年排出されるCO2等の1/5は森林の減少によるもので、その原因の一つは違法伐採です。

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書によると、世界の温室効果ガスの排出量の約20%は、森林が急速に減少したものであるとされています。

その原因のひとつが、海外で行われている違法で無秩序な伐採です。国によっては伐採量の5割が違法であるといわれています。

2.違法に伐採された木材を使わないことが地球温暖化対策に貢献します。

世界中の木材を輸入し、使用している日本が違法に伐採された木材を使わず、合法木材を輸入すれば、地球温暖化対策に貢献できます。

3.あなたが合法木材を使うことが地球環境を救います。

日本の木材業界は、国産杉、外材を問わず違法伐採でないことがはっきりしている合法木材を消費者に届ける努力をしています。

あなたが合法木材を購入することが、地球環境を救います。

住宅や家具などに木材製品をお使いになる際には、ぜひ合法木材をお選びください。

合法木材Q&A

Q.合法木材ってなに?

A.伐採の合法性が証明された木材のこと

ここでいう合法木材とは、森林関係の法令において合法的に伐採されたことが証明された木材のことを指します。

つまり、合法木材は正しい手続きで生産された真っ当な木材であるということができます。

なぜ今、合法木材なのでしょうか。

それは、海外においてその国・地域の法令に違反して行われる『違法伐採』が大きな問題になっているからなのです。

Q.違法伐採が問題なわけは?

A.地球環境悪化につながるため

今、世界規模で森林が急速に失われています。

その原因のひとつが、海外で行われている違法で無秩序な伐採です。

国によっては伐採量の5割が違法なものであるといわれています。

森林の減少は、地球の温暖化、生物多様性の減少などの環境問題につながります。

また、違法伐採は産地国における政府収入の損失となるばかりでなく、違法伐採された安い木材が輸入されると、日本のような輸入国の林業も困難になります。

ですから、違法伐採を防ぐために、合法木材を積極的に使用することが重要なのです。

Q.違法伐採への政府の対策は?

A.合法木材であことが政府調達の判断基準に

違法伐採問題に対処するためには政府、各国と協調して木材輸出国における違法伐採対策の支援をするほか、グリーン購入法に基づき、平成18年4月から政府調達の対象となる木材・木材製品について、合法性が証明されたものを購入することに決めました。

政府が率先して購入するということは、広く国民にも合法木材を積極的に買ってもらうことを期待するものです。

Q.合法性を証明する方法は?

A.合法性の証明には3つの方法があります。

木材・木材製品の合法性等の証明については、林野庁が作成した「ガイドライン」に次の3つの方法が上げられています。

1.森林認証を活用する方法

森林認証(SGEC、FSC、PEFC等)の認証マークにより証明する方法です。

2.業界団体の認定を受けた事業者が証明する方法

下記の事業者認定証をご覧下さい。

個別の事業者が独自に伐採から入荷に至るまでの流通経路等を把握した上で証明する方法で、業界団体認定の証明方法と同等レベルで信頼性が確保される取り組みです。

※証明方法の詳細については、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」をご覧下さい。

Q.業界団体の取り組みは?

A.違法伐採に反対し、合法木材の供給を進めます。

政府の決定に対応するため、森林・林業・木材関係団体では違法伐採に反対する態度を表明するとともに、木材の合法性を証明する仕組みをつくり、業界を上げて合法性の証明に取り組むことにしています。

業界団体が取り組む合法性証明のしくみのポイントは、証明書のリレーです。

国産材における森林木材産業の復活を願う

平成十二年、住宅に新しく品確法として、性能表示が義務づけられ、家というものが数値で見分けられる時代になりました。

しかし、国産木材にとって部分的数値だけでは計り知れない多くの長所・メリットがありながらも、現実には木材離れは加速し、原木価格は暴落、林業は崩壊の一途へと。

2000年9月30日、行動を起こそう、国産材の良さを多くの人に知っていただきたい。

森林木材産業が一つになり『日本の杉桧を守る会』を設立。

九州総決起大会を実施、『木材のPR』そして『適正な木材輸入』を柱に、環境問題等、色々と勉強をしながら、全国の個人・団体と連携を進め、理解を深めながら活動を続けています。

私共は小さな一企業の経営者であるのですが、子どもの親でもある訳です。

そしてそれは、全ての子供達にとって素晴らしい未来日記でありたいのです。

先日、「森とむら」という本を読みました。

そしてすぐに先生を訪ねて、今後の活動においての協力をお願いして参りました。

この場では先生のお名前は控えさせて頂きますが、世界的にも最高権威の先生です。

この本の中にも地球の温暖化について書かれているのですが、このまま温暖化が進めば180年~200年後には、人間が窒息死するのではと推定しているのです。

そして更に別の先生の意見として、50年後位に起こる可能性があるということですが、実は、海の底には深層海流があり、炭酸ガスが液化して決まった温度差で流れているのだそうです。

しかし、温暖化が進み、異常気象が起こり重なると、大気中に上がってきて爆発を起こすという説です。

私は、悲しく思いましたが、今ならまだ間に合うとのことです。

大量生産、大量消費を考え、エコエネルギーの開発と普及、そして、世界中で毎年日本の四国分程の森林地帯が消えていく様を逆転することです。

若い樹を育てるということです。

若い樹は活発に二酸化炭素を吸い込み、酸素を放出します。

成長の止まった樹は、資材として活用し、炭素の固定化と成ります。

こうしたバランスの良い森林サイクルに戻すのです。

今はまだ、地球上において違法伐採が絶えないとの事。

日本においては、豊かな森林資源を保有しながらも、世界の木喰い虫とバッシングを受ける始末です。

自由貿易のもと、安いからというだけで今だ押し寄せる外材。

やがてこの国には林業者がいなくなり、山は荒廃し、自然災害へとつながるのです。

この豊かな空気、豊かな水、それゆえに何より大切にしてきた木の文化は、日本の歴史なのです。

この根底を森林木材産業の従事者の手で、汗で、脈々と受け継がれてきたのですから。

私共としては、たいへんな事を書き綴りましたが、田舎の小さな製材所の思いです。

今、こうして幸いにも皆様にかわいがられ存続していることは、生かされているのだと感じています。

だからこそこうした思いを、商売を通して、又、ボランテイアを通して訴え続けたいのです。

21世紀は、心の時代、共生の世紀と言われます。本当に素晴らしい未来日記を心より願います。

2001年2月

木を愛する皆様へ、こんにちは

九州の小京都、大分県日田市、林業の盛んなまちで製材業を営んでいます。

私達の木を思う取り組みです。

小さな事業所からの発信ですが、皆様のご意見をお聞かせください。

どうぞ宜しくお願いいたします。

時の流れは平成の大不況と言われる中、林業関係に於いてはもっと以前より厳しい立場にあります。

豊かな森林資源がありながら、住宅はクレーム産業と言われ木材離れがあり、経済成長時には山地は村から都市へとの過疎が進み、一方では大型外材工場に圧倒される有様。

経営努力という言葉もあるが、国産材の生産は色々と難しい面もあり結果として、もう後がないというところまできました。

しかしながら今の世の中は、やりすぎと言っていいくらいの、経済成長の果てに大きな忘れ物をしてしまいました。

大気汚染、食べ物では農薬・化学肥料等や、合成せっけんなどによる体内汚染!

こんな環境の中で次代を担う子ども達が育つのです。

現代の様々な事件などは、こういう面の影響も多々あるのではないかと私は感じています。

そしてそれは、木の文化の欠如だとも考えています。

水と林業のまち日田市、このまちを活かすはやはり林業。

そう思って平成六年より、日田の林業関係の友人と少しずつ勉強を始めた。

最初に問題点を考えました。

そして同時に、ひた水環境ネットワークセンター等の運動で環境問題に取り組んで参りました。

そうした中で、森林のもつ重要性、そしてリサイクル性等、産業と環境を一致させることで、又、それのできる業種であり活性化にもなると考えると、少しずつ正義が見えてきました。

たとえば、高齢化の進む過疎の村。

山林の伐採・植林・育林は、森林組合などの補助金で成り立つ製材工場建設費を、今公共事業が少なくなる中で、林道を整備し、重機を伐採機に変え、そして人が山に入りアウトドア感覚で仕事ができる仕組みにしてはどうか。

製材業は、一社では不可能に近い。

だからこそ、林業・製材業・加工業等、真の連携を計り、相互に知恵を出し合い思いを一つにし、産直材として安心して使用して頂けるシステムを構築する事が望ましいと思います。

健康を害さない家造り、俗にいう健康住宅は大事であり、それを望む声は、今急速に加速しているようです。

産地とお客様との率直な意見交換と相互理解は、安心する住まいを創造する。

来る21世紀には、本当に豊かな人間社会の訪れを夢見、九州の田舎者は頑張りたい。

今後共よろしくお願い申し上げます。

1998年4月

有限会社 カネサダ 横尾木工所

代表取締役 横尾 達也

二酸化炭素(CO2)の増加が地球温暖化を促進することは誰もが知っています。

日本の二酸化炭素の排出量の推移を見ると、平成19年までは総量も1人当たりの排出量も、どんどん増えていました。

平成20年以降は減少傾向にありますが、これは景気後退の影響でエネルギー需要が減ったことが原因と思われます。

それでもこのまま世界規模で二酸化炭素の排出量が増えれば、100年後には現在に比べて気温が4度前後も上昇するというシミュレーションも出ています。

一方、経済発展と環境保全を両立させつつ、二酸化炭素の削減に努めれば気温の上昇を1.8度前後、さらに世界中で温暖化防止の対策が進めば、もっと上昇を抑えられる可能性もあるのです。

100年後の子孫たちが、どんな環境で生きていくのかを決めるのは、100年後の子孫ではありません。

そのシナリオを決めるのは現在に生きる私たちなのです。

では、どうやって二酸化炭素を削減するのか。

節電したり、できるだけ車を使わない生活をしたりも大切だが、豊かな森林は二酸化炭素を吸収し、木材として切り出したあとも二酸化炭素の固定をしてくれる。

木は地球を元気にしてくれるのです。

しかしながら日本の林業は高齢化や安い外国産の木材に押され、衰退しつつあります。

木を切り出しても売れない。

売れないから植林や整備もできない。

そして山が荒れてしまう。

平成24年7月に日田を襲った豪雨でも、手入れが行き届かない山林で土砂崩れが発生し、尊い命が奪われました。

林業の町で起きた災害だけに、とても心が痛いです。

私は林業復活こそが、地球環境回復への近道だと考えます。

多くの家で国産材を使えば森も地球も元気になる。

また、天然無垢の木材はシックハウスの原因となる化学物質も含んでおらず、子育てにも最適な環境となるはずです。

日本古来の建材、木材には先人の知恵がたくさん詰まっています。

森林が作り出した木材を暮らしの中で積極的に使うことで、人にも動植物にも地球にも優しい環境が育まれるのです。

当社では木材の普及だけでなく、製造工程でもできるだけ環境に優しいバイオマス乾燥機を導入し、化石燃料に頼らない企業を目指しています。